収斂進化(しゅうれんしんか:convergent evolution)という言葉があります。

特徴のある環境に適応するために進化したカタチが、種族を超えて一致してくる事で、モグラとケラの手足の形状や、植物だとサボテンと一部のユーフォルビア属などを例に出せばピンとくる方も多いでしょう。

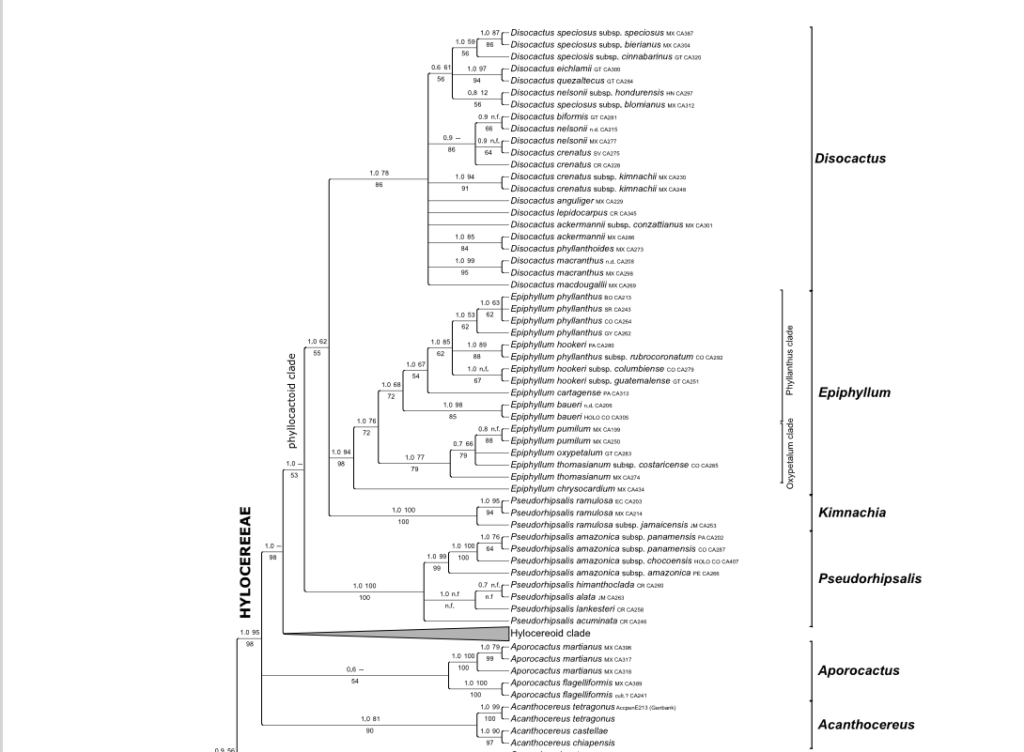

森林サボテン界隈に範囲を狭めると、発芽してから直ぐのカタチがお互いまるで違う、Disocactus属とEpiphyllum属も収斂進化と言えるのかもしれない(´・ω・`)

ならば、系統樹的にどれだけ離れているのだろうか???

そんな疑問に応えるべく、BioOne Completeというオープンアクセスの論文サイトのテキストを参考に記載してみます。

(お願いします!訴えないでください!(´;ω;`)

内容は高度すぎて良くわからないが、何らかしらのイメージが湧くかもしれない(*´﹃`*)

Acanthocereus tetragonus は、ホムセンで見かけるフェアリーキャッスル/電磁波サボテン と同じモノ。

おもしろいのは、最近まで Epiphyllum属 であったアングリガーとクレナツムが、元の場所からずいぶんと遠くの枝へ行ってしまった事ですな。そして、スぺシオススが意外な位置にいる。

さて、気づいた方もおられると思うが、この系統樹にはシャコバやリプサリスが入っていない(´・ω・`)

シャコバやリプサリスが、この系統樹のどの段階で合流してくるのか判らないヽ(^o^)丿

Pseudorhipsalisの シュード は、『 よく似た、疑似 』という意味で、シュードリプサリスはリプサリスではない(*´Д`)

連から違うのでずいぶんと根元の方から分岐しているとは思うが、シャコバとD.macranthus の交配種は存在しているので、その辺りのヤマと一部立体的につながっているかもしれないね。

参考文献

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/320829990

A phylogenetic framework for the Hylocereeae (Cactaceae) and implications for the circumscription of the genera