この日本で一般的に目にとまる秋冬に咲く森サボは、シャコバサボテンと一部のリプサリス、あとはアングリガーだけである。なぜだ?

シャコバサボテンは短日植物と明言されている。

思えばRhipsalideae連は秋冬咲きがちらほらある。サルコニオイデスやメガランサ、ヒロカルパ、パキプテラなどもそうだ。

アングリガーも的確に冬咲きするので、短日型なのだろう。たまに春にも咲いてるけど。

ネットを含め書物などには、サボテンは子孫を残すために花を咲かせるという説が大半である。

そのために休眠期(現地での乾季が多そうだが、どうだろ?)をしっかりと設けてそして休眠期明けには日光にしっかりとあてるとある。

そして、そもそも世界中が同じ時に同じ季節ではない。

日本の8月は暑いが、ブラジルやニュージーランドの8月は寒い。

地球の自転軸は傾むきつつ、太陽を楕円に回っているので、季節が生まれ、そして北半球と南半球では反対になるからだね。

(チ。地球の運動について 面白いね(*´ω`*))

だから、お目当ての植物の開花が4月だとネット上や書物で紹介されていても、そこがブラジルだったりすると日本では真逆の季節になるはずだが…。

植物の開花の条件は、短日植物(暗期が長くなると花が咲く、限界暗期13時間以上)、長日植物(暗期が短くなると花が咲く、限界暗期11時間以下)、中性植物(明期、暗期に関係なく、温度を認識して花が咲く、可食のものが多い)があるようで、また、花芽形成後も温度によって、いつ咲くか変わってくる。

故三橋さんはその著作の中で、ドラゴンフルーツは夜間の温度が18〜23度(品種により差がある)になると開花するとしていた。

もしかしたら桜の開花と同じく温度の累積かもしれないが、とにかく実際そうなんだから仕方がない。

ドラゴンはうちでは11月まで咲いているが、冬咲きは聞いたことがない。

これは、温度の累積か昼夜の温度の合計が一定に達すると花芽ができて、開花には短期的な温度の累積が関係して、最後にその累積が下回ると花芽が新芽に変わるのかもしれない。

寒の戻りで花芽が新芽に変わったりするし、寒いと開花に時間がかかるからね(´・ω・`)

だがセレニケレウス属の中でも元セレニケレウス属は、毎年確実に同じ月に咲くので、他にもなにか条件があるかもしれないよね。

バリダスは遮光つよつよで花芽が出来ないし。

まあ、総じてセレニケレウス属は日照が影響するが温度が重要なのだろう。

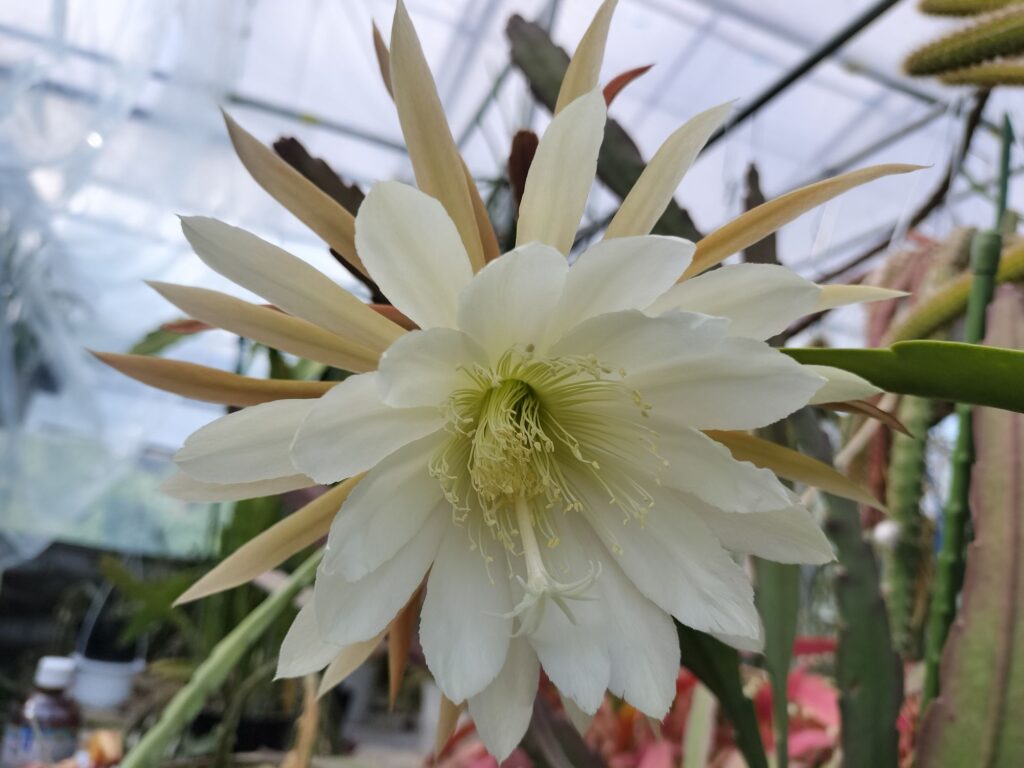

そして本題、ディソカクタス属はどうだろうか?

ディソカクタス属は冬咲きがいくつかある。

うちでの開花実績は、

原種で

この中で、秋冬に開花したことのある種は、アングリガーだけである。シンナバリダスも秋口に咲いたことがあるが、こちらは狂い咲きっぽいんだな。

晩冬早春で、ビフォルミスだ。

ハイブリッド(クジャクサボテン)だと、アングリガー交配のコーディーワンとその血筋は的確に秋冬に咲くが、他は2季咲きか不定期咲きだ。

あいにくうちにはないが、ディソカクタスの原種でクジャクサボテンの重要な交配親とされる、フィランソイデスは不定期咲きのようだ。

いろいろ見て回ると、エイクラミー(eichlamii)は生育地では4月に咲くとあるが、これは日本では秋冬にあたるのではないか???枯らしたのが悔やまれる( 一一)

ネルソニーはまだ未開花だが、書物には春秋の2季咲きとある。

結局のところ、ナゾは深まるばかりである( 一一)